眼底“藏”著顱內血管病變信號

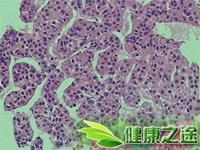

一位70歲的男患者, 最近出現間歇性視力下降。 醫院檢查發現, 該患者眼底血管出現異常:動脈極細、靜脈異常擴張增粗, 周邊視網膜有少量出血點。 隨後, 眼底螢光血管造影檢查結果顯示, 他雙眼臂迴圈時間達35秒(正常人僅為7至14秒), 明顯延遲。 這些異常的改變表明, 這不是單純的眼底動脈硬化, 而是得了“眼缺血綜合征”。

在醫生的建議下, 患者做了頭頸部CT血管造影檢查, 結果顯示他的病情非常嚴重:一側頸內動脈完全閉塞, 另一側頸內動脈嚴重狹窄;大腦中動脈一側重度狹窄, 一側已經閉塞。

大腦中動脈是顱內供血的大血管,

患者及家屬都感到十分驚訝:本來是眼睛出了問題, 怎麼通過眼底檢查還能發現如此嚴重的顱腦血管疾病呢?

“眼缺血綜合征”是指由慢性嚴重的頸動脈阻塞或狹窄所致腦和眼的供血不足, 而產生的一系列腦和眼的臨床綜合征, 多發病於老年人。

眼動脈為頸內動脈第一分支, 而顱內重要的血管, 如大腦中動脈、大腦前動脈等也來自於頸內動脈。 頸內動脈粥樣硬化所致狹窄, 是缺血性眼病和腦梗死的重要發病原因之一。

當顱內大血管出現供血不足的時候, 機體為了保證重要器官的供血,

上述這些病理性動脈硬化, 與生理性動脈硬化在形態上是不相同的。 及時發現眼底血管的異常, 可以預警心腦血管疾病的發生。

研究資料顯示, 眼缺血綜合征患者中大約73%患有高血壓, 56%患糖尿病, 19%有周圍血管疾病。 患者5年死亡率達40%, 最常見致死原因就是心腦血管事件。 其中,心血管疾病(主要是心肌梗死)占63%, 腦梗死占19%, 糖尿病發生率也明顯增高。

醫學界對於腦血管疾病公認最好的治療方法是“在防不在治”。 因為神經細胞生長是不可逆的, 一旦發生腦部疾患, 可能造成永久性癱瘓, 甚至危及生命。 我們建議老年人, 尤其是合併全身疾病的老年人要定期檢查眼底, 既可以發現眼部早期損害保護視功能, 又可以提示早期頭頸部血管的改變, 預防和降低腦卒中的危害。

大多數50歲以上的中老年人, 都存在不同程度的眼底動脈硬化, 這是周身血管老化的表現。 這種情況下無需任何治療, 只要平時注意飲食、睡眠和休息, 堅持適度鍛煉, 每年定期體檢即可。 但是, 對於病理性的眼底動脈硬化, 如靜脈異常擴張、異常迂曲、眼底出血及滲出等, 建議進行全身系統性疾病的檢查,

目前, 可進行顱內血管評估的方法有CT血管造影、經顱多普勒超聲、核磁共振血管成像技術等, 可根據患者病情需要進行選擇。

對於已經出現眼部其他合併症的表現, 需在控制顱內血管病變保證生命安全的基礎上, 對症治療眼部的症狀。 比如, 控制局部炎症反應、降眼壓、玻璃體腔注藥、鐳射光凝和玻璃體切割手術治療。

此外, 合併全身疾病的患者則建議進行多學科協作治療, 在治療原發病的基礎上, 每3個月至6個月檢查眼底, 爭取早發現、早治療, 這是減少或減輕眼底動脈硬化及全身併發症的有效措施。 多學科協作治療通常需要眼科、放射科、超聲科、血管外科、神經內科、心內科和內分泌科的配合。